昨晚到景美國中參加了文山社區大學舉辦的夏日人權影展,電影本身主題之外,映後座談請到的劉致昕也是吸引我的同樣重要的理由。

Mstyslav Chernov|2023|94 min|烏克蘭

《戰場日記》,又譯《馬里烏波爾的二十天》是2023年上映的烏克蘭新聞紀錄片,由烏克蘭記者姆斯季斯拉夫•切爾諾夫執導,講述了俄羅斯入侵烏克蘭後,車爾諾夫於2022年2月至3月期間,攜美聯社及美國公共廣播公司《前線》節目組的攝製組深入烏克蘭頓內茨克州第二大城市馬里烏波爾,記錄當地在俄軍圍困下的20天。電影於2023年1月20日在日舞影展全球首映,拿下電影節的世界紀錄電影競賽單元最佳紀錄片。

電影也被選為烏克蘭角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎的作品,入選12月公布的短名單,最終奪得奧斯卡最佳紀錄片獎。影片還入選第95屆國家評論協會獎年度五佳紀錄片。

在經過白天其實也是一整天的研習課程後,必須誠實承認,紀錄片播放過程中我打瞌睡了好幾次。

但是,仍然覺得非常衝擊。

影片中沒有炮聲隆隆,新聞上看到的駁火都比這電影裡的多。

但是那些在自宅前哭泣的人,在醫院裡流淚的醫護人員,被記下姓名和年紀的死者,呼,其實好多次沉重到要喘不過氣來,抱著我的背包縮在座椅上但其實不能再更往後退。

之前讀了《真相製造》後就曾想邀請劉致昕到學校裡科會演講,未果。

《烏克蘭不可能的戰爭》成書前,「報導者」派去烏克蘭採訪的報導也都有追,以及他離開報導者後的podcast「不好意思請問一下」也大都有聽。

影片畫面結束後,聽劉致昕說。

劉致昕20240809

大部分時間作為記者,曾去到北非再到歐洲小島,以巴之間六座城市,新疆再教育營的人的訪談等,但這些經驗都比不上烏克蘭戰爭的挑戰性。

這場戰爭仍在進行中。

現在烏克蘭的人仍生活在電影中的情形。

開打後訪了約10個月,都在寫相關報導,去了兩趟,一次在邊境,一次進到基輔等等。今天影片地點在馬立波,也有訪過來自當地的幾位烏克蘭人。

首先這部片可以提醒大家,記者的重要性。

否則真的有人以為畫面是棚內拍出來的,資訊戰的影響。

剛看到的城市,空景等畫面,可看到約有40萬人的、2/3個台北市大的城市,一開打就90%被炸爛。

新聞會關注報導此城市,因為有鋼鐵廠、同時又是海港城市,是烏克蘭的命脈,俄軍動用幾萬人、焦土政策式的一定要拿下。

在如此背景下,想像若你是當地記者,會怎樣?

劉訪問了一位這樣的馬立波當地的女記者,平時報導,戰爭開打後成為這座城市的共筆,整個城市的市民一同記錄戰爭的進行。

開打前地方報採訪了每一位市議員,談是否會開打? 當時已可看出有人被收買了,透露出一些端倪。

開打後,城市的倉庫、水、電等一下就被破壞了,情報很快被掌握,地方報都報導了。

有人記下來,一天內逃離了死神3次,或是一早聞到燒焦味醒來,俄軍的坦克車接近後選擇了兩個路口其中之一的人有了完全不同命運的,等等的戰地下人民經驗的生活故事。

網站上有醫生自承是整座城市最後剩下的最後6位醫生之一,如何在一座醫院被炸後、接收了病患後所有醫生都不得不成為外科醫生的故事,例如正在手術當中一位醫生被轟炸當場死亡,同事無法救他、只能接手手術工作,繼續工作…。

影片中有說到,裡頭有人說道,

戰爭像X光一樣讓人變透明,好的人更好、壞的人更壞。

城市裡有間諜,有很多接受了資訊戰訊息的人。

一座劇院一度成為避難所,躲了很多人,屋頂外有人寫道「裡頭都是孩子,不要炸這裡」,但劇院後來仍被炸了。

劇院的人有人到地方報的網站上去寫下,劇院的工作人員如何分工照顧及安撫避難的人。投稿的演員用4幕劇的方式記下了,被炸毀前的劇院裡工作人員做了什麼,最後的演職員表上有註記(已死亡)。

地方報的人,劇院的人,當地的人,都在努力記下當地發生的事,因為如果他們不說不寫,就不會有人記下曾經發生過什麼。

只是這樣,就常收到死亡威脅。俄羅斯人要這地方報的負責人別再寫有的沒的。

沒有害怕的理由,因為不一定會有明天,所以能做多少就做多少。這些文章都成為具體的證據。

如俄軍進入後就會進行封鎖,對要進出的人進行過濾

可能因為身上的一個刺青,可能因為手機裡的一個訊息,可能因為手機的通訊記錄是空白的,可能因為長得不順眼…,就會失去手腳,就會被性侵,就會被做任何事。

清洗過後,被佔領被清洗的城市,就會喜迎王師、成為一個全新的超大攝影棚,拍攝「回歸俄羅斯」的歡樂的人們。

老師們首先被抓去學會俄羅斯的課綱,不配合者就會受害。

有採訪到開一位救護車到處救人的志工,是名氣很大的射箭運動選手,他用自己的名氣組織救難隊。

他在頭上戴著鏡頭拍攝,如運動選手精進自己一樣、希望精進自己的急救技術。

戰爭開打後就把鏡頭拍攝到的畫面交給電影中的美聯社記者,後來藏在棉條中帶出。

頗富盛名的運動選手,後來果然被俄軍首當其衝的捉走;但也很快被烏克蘭政用交換戰俘的方式換回來。

劉後來在基輔跟射箭選手見面,當時他手還會不時發抖,仍說不能停下來,想要寫書,告訴人們如何在壓力巨大時保持身心靈的健康,如何鍛練保持以面對戰爭在面前。

戰爭下的各種面孔,每個人都有可以做的事。

另一位受訪者的媽媽,五六十歲的獨居婦人,在戰爭開打時衝上街頭找軍隊說想要入伍,被拒絕時認為這是性別歧視!

後來找到煮飯的工作,很多人都需要食物之下,很高興看到喝著她煮的熱食的人滿足面情。

也看到有地方以季為一期、一般人民以區里為單位,自發性的進行演習,像童軍的野外求生技能,以及有敵軍入侵時的演練。

劉問,這不是國家要做的事嗎?

不是,當地人認為自己最熟悉在地的地形條件,要守護自己住的地方。

記者看見戰地的痛和殘酷,但也會看到人們為守護所愛時的努力,耀眼到無法忽略。

但那些是只看新聞的人,通常看不到的。

就像馬立波一樣,也在布查鎮看見,人和人之間相互扶持的作為。

俄羅斯狙擊手就在家對面開槍,布查的老人仍出門去照顧身心障礙的朋友,去照顧需要照顧的貓咪。

看這部電影的大家,不知道是不是有看到,跟你我一樣的人,在自己的位子上散發出的能量。

劉對電影印象最深刻的是,那位美聯社記者自述,希望有一天我女兒問我當時做了什麼時…。

QA

在印尼遇到一個做街頭攝影的年輕人,他認為印尼雅加達不會被主流媒體呈現的一面是、真實的雅加達是貧苦的人受著苦難而撐起來的。他後來創了一個假的侯選人,跟自己曾經支持後來失望的政客競選、突顯出真實的荒謬。

記錄者,一直持續去記錄,之後就會知道自己為什麼。不必去問自己為什麼要做這些,就去做。

劉很意外今天有這麼多人來看這部電影,烏克蘭的朋友知道的話應該會有點安慰。

照顧好自己的身心,在需要的時候去幫忙身邊的人,就很可以了。

或許先不急著有很大的野心關注世界上的很多很多的事,別忘了雙腳站在地上,太忙著看外面,會沒時間照顧好自己。

四千萬人口的烏克蘭,一剛開始只有六千人上戰場,原因是當時國防部長被俄買通了、擁有俄羅斯護照,而這不是單一個案,是一個系統性的買通。

國防上預算被砍、武器銷毀、降低軍人的薪資等,整個國家的國防是被買的。

2014年的廣場革命前,原烏克蘭的總統努力跟歐盟談更開放合作,在遠離親俄的路線後、雖然不能加入歐盟、但可以有更多機會,在簽約的前3天親俄的總統突然宣布說不簽了,然後3天後普丁宣布要給烏一筆貸款。

原先跟歐盟談了多年的商業開放,是符合民主程序的,後來突然被親俄的總統打住,於是人民憤而上街,有了廣場革命,也有鎮壓等。

後來發現穿著烏克蘭制服的特種部隊,其實根本就是俄軍人。

親俄的總統逃跑,大家發現他家裡滿是被收買的奢侈品。

人民幡然醒悟,但也來不及,普丁馬上就入侵克里米亞、烏東頓巴斯。

那以後,也就有國家的國防改革。對此劉離開報導者前有寫過一些國防改革的文章供參。

不能沒有記者。可信賴的記者,是需要培養的。

像一位運動選手,他不只是一個個人,他是整個社會有很多條件一起培養出來的。

在台灣為什麼社會不重視記者,劉自己也一直在想。解嚴那一年出生的劉,和台灣的民主一樣年輕,還沒長好、又受到全世界現在新媒體的衝擊。

跟挑牛奶要看日期等訊息一樣,大家要攝取的媒體品牌有什麼成份,跟保養品一樣要花時間認識,要投入時間。

普丁說他要去拯救說俄語的人。

所以,其他國家的媒體就會想,烏東的人就比較親俄嗎?

採訪時被烏克蘭人提醒,不要掉入普丁的陷阱,這是一場價值觀的戰爭,不是語言人種二分法的戰爭。

電影中的人好多都在問,這是為什麼? 為什麼我們要受這處罰? 我們做錯了什麼? 劉去採訪時就常被這樣問。

戰爭中的人,不會區分說的是什麼語言,這是基本的人權。

我們想像在台灣生活代表的是什麼意義,社會契約,應該不只是使用的語言符號。

我們對未來的想像,回到人與人之間的對話討論,就會很明白。

要小心不要被顏色符號綁架。

引用妮妃雅在巴黎文化奧運上說的話,像自己身為同志這種需要建構自我認同的族群,更會去思考確認最基本最重視的價值是什麼。

我想,台灣就像同志一樣,絕對是需要建構自我認同的族群。

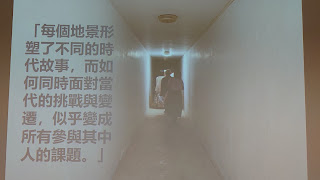

希望我們,能像2014之後的烏克蘭。

公民社會像青鳥高飛、越來越進步。

希望八千公里外身處戰地生活中的遠方的人,戰事儘快落幕,與家人相守,身心安頓。

接下來連續三周都還有電影,連結: