從回憶錄看台灣人的戰時經驗/李筱峰

對主辦單位頗有抱怨,講座順序竟然被排在翠蓮老師後面! 內容若與翠蓮老師有出入,一切都以翠蓮老師的內容為凖。(笑)

一、前言

(播放日語歌曲「軍艦進行曲」MV)

此歌可謂戰時的代表音樂,當時的台人幾乎全都會唱,筱峰老師的父親也很熟悉會唱。旋律其實是德國人作曲、日本人作詞。

R. L. Rowse:閱讀傳記是最便倢的方法,可以學到許多歷史。

每個人都是歷史家,因為我們不能離群索居,都與生活的當代有關。

今日透過20部回憶錄來觀察,作者各有不同的身分,終戰當年從8歲到53歲不等。

問題意識:

一、台五人如何在皇民化運動下接受洗腦,這種對台人有無產生作用?

二、戰爭中台人如何被動員?

三、戰爭中台人的物資匱乏造成怎樣的困厄生活?

四、台人如何遭受盟機的空襲? 採取怎樣的反應?

五、台人對日本投降有何反應?

前幾年李老師在大學任教時問學生,二戰時台灣被哪國空襲?

還是有人回答「被日本。我們不是對日抗戰嗎?」

這個回答的問題很好,揪~~竟是哪個「我們」?!

二、殖民洗腦.順民苟生

日治時期劃分為三,最後8年「皇民化運動」

日治時曾任職垂局的洪文慶概括回憶…

「國語」運動

日治時期著名律師陳逸松回憶:

有一次坐火車二等車,車廂上只有一日本軍人對用台語交談的他們怒斥…。

台人改姓名—與物資配給的待遇絕對有關

當時是高雄中學常生的柯旗化回憶,希望得到比較好的配給、但父母都不會說日語、也無法成為「國語家庭」

張榮發回憶,為了得到好的配給,改姓名也是為了生存…

宗教運動

原先在戰爭爆發前,台灣文化協會對傳統信仰是大力批判甚至反對,對此日本人(的反對)甚至還不及此。

直到皇民化開始、日人才具體的處理,但各地執行的強度仍或有差別

皇民化運動也並非將所有台灣民間神祇完全推毀,盟軍轟炸時也刻意避開寺廟、以免濫傷人民。

對學子的洗腦有效果嗎?

一如今日台人「華腦」比例之高,當年日人的教育當然也有相當的成效。

筱峰老師特別想推薦「許曹德回憶錄」非常值得一讀!

許曹德的這段回憶,足見國家成功的「政治神話」之奏效。

曾經改名竹永茂松,投身擔任日軍台灣軍令部軍屬的簡茂松

當時完全沒有悲壯的情緒,盛傳軍屬的勤至多兩年,看不見柔腸寸斷的場面,因日本政府很成功地營造出這種自然的氛圍。

黃華昌:小學生不懂大人離別之情,只管高興地唱著改自「雨夜花」的「榮譽的軍伕」。從3拍的華爾滋舞曲、變成2拍的軍歌進行曲。

軍事化教育的結果,學校裡也和軍隊一樣階級分明,強調絕對地服從。

許曹德回憶,日本人的高年級學長常藉故敺打低年級。但是台人之間較不會如此。

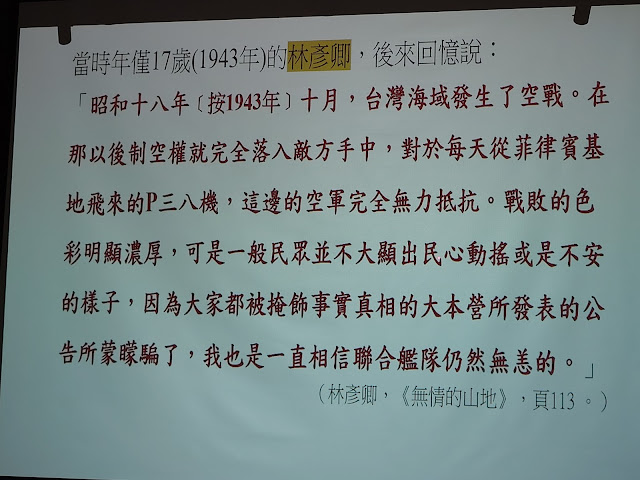

當時十七、八歲的青年都認為日本不可能打敗,也認為一般民眾也有相同的感覺。

可以想見資訊戰影響多嚴重! 台灣今日也是如此,深受影響。

當時尚未入學的小朋友,聽見的市場街坊耳語,如鯊魚腹中有人體骨骸,可以想見海戰之慘烈;而對戰爭的想像與戰爭結果的預想,是和中學生截然不同的。

三、為誰辛苦? 為何而戰?

太平洋戰爭爆發後,1942募「陸軍特別志願兵」,1943「海軍特別志願兵」

林彥卿回憶,認為「志願者極少」。

實際上有高達42萬人應徵1020員額,相當於百人中有14人前往、而錄取率1/420。

解釋或有三,一為生活困難、為謀得較好待遇,二為應付表態,三為真的熱情響應。

筱峰老師之父,當時也「被迫自願」、去成為「志願兵」。

另有一種「學徒兵」,為在學的青年學生被動員

如當時就讀高雄中學的柯旗化,也被動員為學徒兵。

民力動員

台語「做公工」,從事公家的公共事務,即由此而來。

鍾逸人回憶,「台灣軍」當局早已下令每個街庄役場動員人民在所殺公路兩旁挖掘魚魚壕,每隔三米便挖掘一個,從海岸一直挖到山區。

婦女也被動員縫製「千人針」,在路邊要求經過的人一針一針的參與縫製。

四、物資管制.生活窘困

物資統制下,有名的布商都被影響至失業。

家中有女傭和洗衣婦抓了蟑螂在鍋裡煎來吃,孩子們覺得髒死了,去抓青蛙、烏龜來補充。

吳濁流家人擔心被搜查,供出黃金,流下眼淚。

五、死神空襲.戰火浮生

1943年來往於台日間的高千穗丸被美軍魚雷擊沉,乘客1500人全部罹難。

同年11月25日美軍飛機終於進入台灣上空,首當其衝的是新竹的日軍基地。

筱峰老師出生於1952年,小學約7、8歲時台南麻豆鎮上仍有美軍轟炸後的廢墟殘骸。

疏散到鄉間的生活,勢必臨許多艱辛

原本已絕跡的傳染病瘧疾,也悄悄回來…。

六、一旦終戰.多樣心情

年齡層不同,對戰爭結果有不同感受。

憂喜參半。

七、結語

透過20部回憶錄,不僅見證台人在二戰中辛酸血淚,也看到殖民統治下的台人在戰爭中成為帝國主義侵略者的代罪羔羊。

沒有留言:

張貼留言