從檔案與歷史的角度來談非虛構寫作--《以零下六十八度:二戰後台灣人的西伯利亞戰俘》為例/陳力航

何義麟理事長:希望延續張炎憲老師提倡的,咱台灣人的歷史要台灣人自己來寫。

以前較容易看到的是去南洋的台灣兵經驗分享,曾經歷西伯利亞戰俘營的較少機會看到,因為戒嚴時期不敢提及。

標題的「非虛構寫作」,其實就類似報導文學、紀實文學。

講者陳自己宜蘭人,到台南唸成大才知道,原來冬天是可以看得到太陽的! 然後被台南的美食滋養,幾年內長大了近20公斤。

書封是特別找了自己家附近早餐店老板兒子設計的!

台灣人的戰爭、戰俘經驗

從前教科書常會說「日治時期台人會去中國是因為對祖國的熱愛」,這種說法會讓讀歷史的我們心裡立刻拉警報,因為再怎麼熱愛、要是去哪邊會餓死,大家也一定不會移居過去吧?

移居的原因常常不會是單一的。

研究現況與挑戰

過往日本有關西伯利戰拘留的相關研究主要以日本人為主,近年來才慢慢補上台人被空白的這片拼戰。

台人西伯利亞戰俘研究困境

選擇沉默 ß這和戒嚴時期社會氛圍最緊密相關

資料取得困難ß蘇聯時期資料

缺乏組織ß日本人很愛搞小團體,同時期的同學同事同窗會等,而台人未成立類似「台人西伯利亞拘留戰友會」的組織

相關的研究與紀錄

零下六十八度

台灣大和魂 林榮代

有一天我要回家 楊孟

冰封的記憶

由拍攝「阿罩霧風雲」的導演執導拍攝,此影片已有臉書粉絲專頁,今年底即將會上映。

其論文也將出版,裡頭有很多厲害的資料,到時候買了書就知道。

蘇聯勞動力缺乏,大量利用罪犯和戰俘

戰俘營內除了日本籍戰俘外,德國戰俘最多,其次為東歐、中國、和少數的朝鮮人

被俘人數統計

其中台人確定的只19人,和日本方面資料未全面開放提供有關,估計可能也頂多數百。

被俘的台灣人戰俘

其中吳正男早年曾到宜蘭拜訪陳的阿公,陳近年也曾去拜訪吳老先生,看他示範百歲無假牙的老人如何吃仙貝。

作者與祖父的連結

作者幼時和在宜蘭開藥房的阿公住在一起,阿公常偷接日本沖繩的演歌廣播、喝紅露酒,酒後跟孫子說

「卡早在西伯利亞時,身邊的朋友有人天氣太冷、鼻子就凍到掉下來」

這種其實兒童不宜的床邊故事分享。

大學時回去找阿公做口述歷史採訪。

阿公午睡再晚,都不會晚過下午3點,因為NHK下午3點開始播相撲。可是作者都會在2點就把阿公吵起來,非常不尊重受訪者、違反口述歷史學術倫理的方式,跟阿公進行口訪。

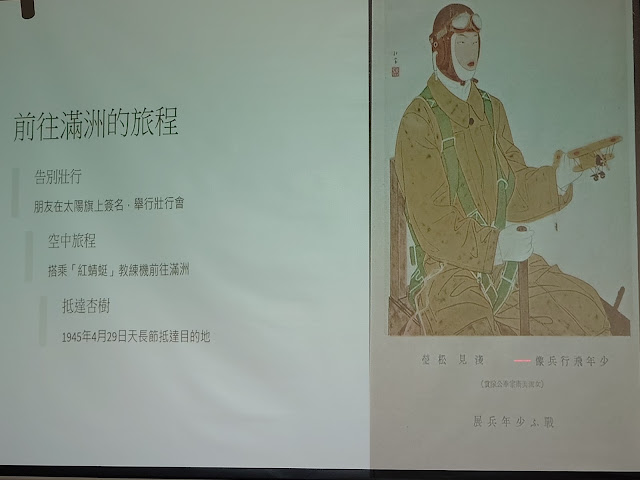

作者阿公陳以文的生平

1927年出生

教育-就讀宜蘭小學校,後進入獨逸學協會中學校 (德國背景,因當時學醫都要學德文)

軍旅生涯-陸軍特別乾部候補生(整備兵) (作者訪問阿公當時是自願去當兵的嗎? 答案是一半一半。

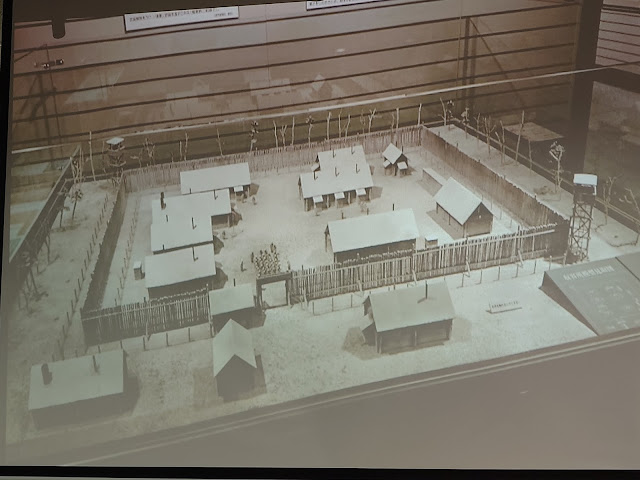

戰俘經歷-被俘至西伯利戰泰舍特120K戰俘營,在農場、醫院及移動鐵路隊服役

戰後生活-返台後在蓬萊醫院擔任助手,後創辦以文藥房

2012年過世

擔任醫生的曾祖父把小孩一個一個送去學醫

阿公求學時期成績不如其兄弟理想,但交友廣闊

當時入伍的歡送會,有人看到一堆白布幡會覺得「好像在參加自己的告別式」,也有人是「這麼盛大熱鬧,阿捏死嘛甘願」。

阿公先去位於青森的八戶進行新兵訓練,內務等表現不錯、漸受肯定。

當時是在日本東京入伍,不是從台灣入伍,所以被派往滿洲

1945年4月抵達滿洲,不久德國就投降了,滿洲比日本&台灣平安、沒有空襲,因為「日蘇互不侵犯條約」仍有效

滿洲的軍旅生活

日常工作-複印教官講義等,相對較輕鬆

當時有寫明信片,在戰爭結束前寄出、到戰後才寄抵台灣家中

因信件內容會被審查,家書內容多千篇一律

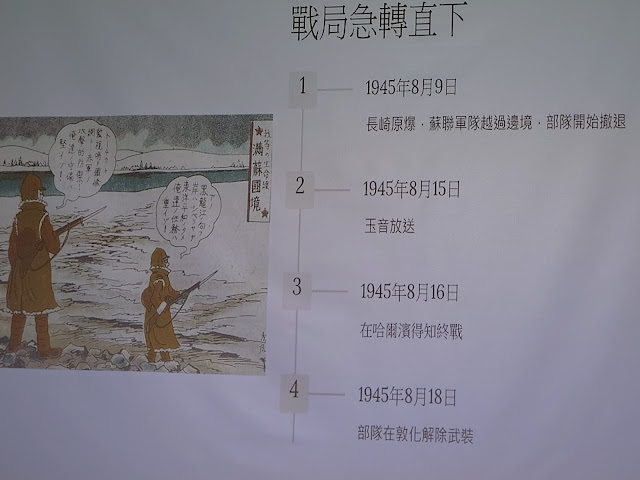

戰局急轉直下

悠閒的日子過沒多久,原爆後,阿公撤到哈爾濱、玉音放送後一天才知道戰敗,戰爭結束了。

同時蘇聯軍隊從四面八方進入滿洲

阿公的部隊在敦化解除武裝

之後是沒有提供食物的長途行軍(敦化-牡丹江死亡行軍),然後火車向西邊行駛

漫長的火車旅途

車廂擁擠,無電燈無廁所,終於在11月抵達泰舍特

作者託旅行會經過泰舍特的朋友拍攝的照片看來,現今和阿公當年看到的可能沒太大差別

昭和20年抵達,從事農作

昭和23年5月歸國

從「不毛之地」等日人戰俘的記錄來看,從事礦工是最辛苦難以忍受的,甚至會有人痛下決心用工具把自己的肢體砍斷成重傷,以換取不用再下礦坑工作

查到泰舍特1945年的氣溫

阿公待在西伯利亞期間,最冷的經驗是1947年,零下50度

書名用零下68度,是來自阿公當年教訓作者時常說的,宜蘭的冬天才5、6度加上下大雨而已,自己當年在西伯利亞的冬天是零下68度!

所有日台戰俘共同的記憶,都是被女軍醫體檢

捏屁股,是確認能擔負的體能工作勞動程度

(日本陸軍的體檢則是母湯到真的會戳屁股肛門,確認沒有痔瘡)

當時戰俘多有想逃跑的,但逃跑者也都會被蘇聯看守兵士帶著軍犬緝捕回來

上下鋪睡到半夜時要交換鋪位,因為上鋪較溫度,若沒交換的話、下鋪的人次日可能就再也起不來了。

以伐木工作為例,當時日人戰俘的工作效率是各國戰俘中最高的

當時飲食條件極差

阿公說,三餐加在一起吃也不會飽。

戰俘普遍營養不良,死亡率約10%

為換取食物,日軍人可能會拿太陽旗跟當地人換取馬鈴薯等食物

有文書兵拿印泥當作口紅跟蘇聯婦女換食物

沒有留言:

張貼留言