二戰時期台灣的戰爭動員與國家認同/陳翠蓮

一、前言

戰爭與台灣的距離,從來沒有遠離過。

近來迫近的戰爭威脅,讓經濟學人雜誌稱呼台灣為「地球上最危險的地方」

二、日本帝國擴張下殖民地台灣的戰爭動員

日本帝國的國家路線轉向

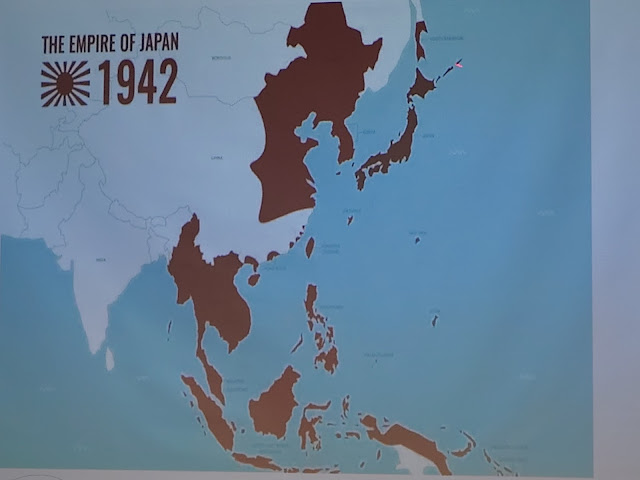

1.外部:帝國遭受美英反制

太平洋海權衝突

一戰後1919巴黎和會、凡爾賽和約中,日本獲得戰敗國德國的利權

另,日本取得赤道以北的德屬南洋群島之委任統治權,包括:馬紹爾群島、加羅林群島、馬里亞納群島、塞班島等海軍基地。

à美日在太平洋競爭態勢形成

華盛頓會議的挫折:

日本在遠東擴張勢力,一戰後美國主導遏止日本。

有關中國問題之「九國公約」:美國等譴責日本的侵略擴張行動,要求日本退出山東半島。

裁軍問題之「五國裁軍條約」,海軍主力艦比例:

英:美:日:法:義=5:5:3:1.75:1.75

「華盛頓體制」形成

美國主導下的遠東秩序架構

美英聯手制約日本,日本陷於國際孤立

2.內部:經濟恐慌à農村凋敝à軍部崛起

一戰後經濟蕭條à1923東京大震災à1927昭和恐慌à1929世界經濟大恐慌

1920~30左派興起

窮人子弟投身軍旅少壯軍人

對外軟弱、對內無能? 大正民主有何用?

3.國家危機感與思想轉向

少壯軍人與國家社會主義右翼團體崛

左翼團體轉向:佐野學、鍋山貞親等

自由義學者遭打壓:京都大學瀧川事件、東京大學濃部達吉事件、東京大學矢內原忠雄事件

脫亞入歐à東洋回歸/大亞洲主義

(二)石原莞爾的「最終戰爭論」

1.皇道派VS統制派

皇道派青年軍官屢屢發動暗殺行動,清除財閥、政黨

統制派陸軍高級軍官如石原、東條等

2.石原莞爾:美日終須一戰

世界秩序與美日競爭

日VS美=東方VS西方=王道VS霸道

最終戰爭à世界統一

戰爭武器的發明à總體戰、持象戰

主張「昭和維新」,反對大正民主,提倡國家改造

提倡「東亞聯盟」=東亞共榮

(石原根本被認為是戰爭/軍事天才! 超多預言後來都被驗證、實現!)

3.為總體戰、持久戰準備

滿蒙生命線(南滿、內蒙)

為未來將發生的持久戰作準備

à1931滿洲事變(九一八)

à1932建立滿洲國,控制中國東北

(石原認為這樣就好,為之後的戰爭擴張做準備,不要再繼侵略、否則會引起中國人反感。

對此東條意見不同,遂持續向華北侵略擴張)

(三)殖民地的戰爭動員

1932台灣、朝鮮同時推動「部落振興運動」

1933日本脫離國聯,為加強內部團結,推動社會教化運動à台灣總督府頒布「台灣社會教化綱要」

1935右翼與軍方勢力發起「國體明徵運動」à1936台灣也跟進「民風作興運動」

1940日本仿效德義法西斯,解散政黨,支持軍部之國防國家,成立大政翼贊會à台灣推動皇民奉公運動à1941設置皇民奉公會

一步一步的,從日本國內開始、接著殖民地台灣等也陸續跟進,結束了大正民主

1.人心的動員

國語運動-30年代以即推動,1937後更強化、更激烈,禁止漢語漢字

寺廟整理、正廳改正-也是30年代開始推、1937後強化

台灣改姓名等等

2.人力的動員

最重要的組織即是「皇民奉公會」

根據身分的不同,交付不同的戰爭任務,六百萬島民均為會員

(戰後國府指責台人「加入皇民組織」為欲加之罪! 所有人都是「被加入」的,無從選擇,無所遁逃於戰爭的動員)

傘下組織:

依年齡、依職業

3.人命的動員

1937台人以軍身分被動員

軍屬:軍中之文職、翻譯、雇員、傭人

軍伕:軍中從事勞役工作者,如農耕、機場跑道等

一直以來日本內地都有兩派不同立場的爭議,有認為殖民地人民該繳稅、但不須繳「血稅」。也有人主張台人該上戰場,之後也該享有與內地人民相同的權利/力!

戰後國府對是否要向台人徵兵,也有過類似討論,因為同樣是以少數人統治多數人的政治結構,會質疑槍口方向

1942陸軍特別志願兵

1943海軍特別志願兵

1945徵兵制

三、戰爭宣傳與國族認同

(一)戰爭動員下的精神教化

長谷川清演說:

簡言之,皇民奉公會對皇民奉公運動是為使全島民眾實踐臣道之運動,…台灣是皇國南門的鎖鑰,在國防經濟文化上扮演重要角色…島民應全力…

(此時就不提「殖民地」了!)

各種社會教化與精神動員內容:

貫徹皇國精神:皇國臣民、舉島一致、內台一體

公共優先、自律自制:滅私奉公、公共精神

赤忱致力於職能,奉公報國:

à集體主義+公共精神+現代性

(當時是由非台灣本地產生的政權,要求台人效忠、奉獻、犧牲;和今日若台海發生戰爭、須動員時的情境,殊為不同)

周婉窈,第三期《公學校國語讀本》研究:

1920年代初生之台灣人

實學教育(現代性) + 鄉土愛(台灣愛) + 皇國認同(日本效忠)

發現,當時日人編的教科書中有大量提及台灣的鄉土,日月潭、水牛、等等,是因日本人認為要愛鄉土、才會愛國。

戰爭時期精神動員運動的特性

公共精神(滅私奉公) + 集體主義 (效忠皇國)

à1945日本戰敗、皇國離去後,剩下?

à與二二八事件的關係?

戰後台人對新來的國府的強烈質疑,和戰前所受到的教育、養成的精神,應有明確關聯。這也是戰爭留下的影響!!

(二)戰爭宣傳方向的改變

暴支膺懲(1937) à 鬼畜美英(1941)

對中國的戰爭à對西方的戰爭

大東亞戰爭與大亞洲主義

台灣知識分子的心態變化

林獻堂

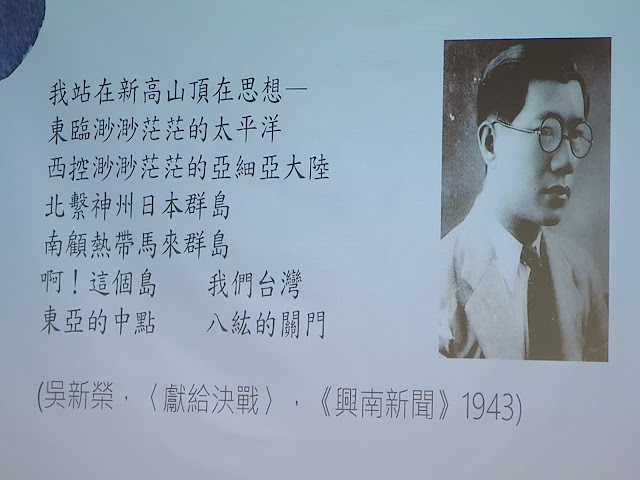

吳新榮

葉盛吉

以三個不同世代的台人知識分子為代表來看,早先台人對祖先來自中國、對中戰爭時心情沉重,後來轉向西方後容易接受

消極應對à順應時勢à協力戰爭

因無法自外於東西對抗,不能想像若日本戰敗會有如何的發展,

大亞洲主義/台灣與帝國關係漸發生改變

保衛台灣鄉土的意識遂不斷強化

吳新榮〈獻給決戰〉:

我站在新高山頂在思想…

à此視角下,台灣似是世界的中心,東亞的中心,日國的重要關口大門!

原先帝國的邊陲,一躍成為帝國的中心!

戰爭的宣傳改變了,自身的利益,使台人轉為認同支持戰爭

(三)在中國的台灣人

1.「祖國派」台灣人

李友邦〈台灣既要獨立、也要回歸祖國〉

此敘述今日看來很矛盾又複雜,台灣要先從日本的帝國中獨立、脫離後,再回歸祖國中國

2.遭中國排拒的台灣人

「亞細亞的孤兒」

「白薯的悲哀」

吳濁流、鍾理和等人,都先回過「祖國」、再被祖國排斥

3.在重慶的台灣人

中國國民黨台灣黨部

台灣革命同盟會

台灣復省運動

四、三個世代的政治態度差異

(一)割讓世代

1895以前出生,清國統治下、割讓給本的經驗,懷抱祖國情壞、棄兒意識

(想回歸祖國、但在日本統治之下又不可言說,苦悶)

體認殖民統治下之差別待遇

此類型代表人物:林獻堂

葛超智最早提出,台人有四個不同世代的認同差異。

(二)大正世代

1895-1920出生,大政時期正值青壯年

追求文明進步價值,要求與帝國人民平等地位

體認殖民統紿之差別歧視

代表人物:蔡培火

台人不是不能變成日本人,但不能被二等國民的對待

(三)戰中代

1920以後出生,成長於戰爭時期

集體主義、公共精神

戰中代的日本觀:

殖民地競爭心理:比日本人做得更好的日本人!

對近代化日本之肯定,外在行為全日本化,日語為主要語言

此類以葉盛吉為代表。

à二二八事件武力抵抗的世代

五、戰爭未期的殖民地處遇改善

1944小磯國昭首相提出「使殖民地人民成為法制上真正的日本人

(一)政治處遇改善:中央—地方之參政權

1.貴族院議員選任:

朝鮮8名、台灣3名 (但被選出的林獻堂等人,還沒去日本開會,戰爭就結束了)

2.眾議院議員選舉

財產,選區劃分…

3.總督府評議員制度改善

廢除官吏議員、內台人各半

(二)一般處遇改善:內台一體

1.台人朝鮮人之移籍內地

2.廢除內台差異法令

3.廢除台灣特殊制度

4.地方自治強化

5.人才活用:內台平等

6.理蕃行政的革新 ß日本人想這樣做,但還來不及施行,就戰敗掰了

六、戰後的衝擊與抵抗

(一)「光復」熱潮

台人一方面主動的對日人將離開、次等人民對待應結束的歡欣,一方面被動的在中國派「三民主義青年團」來台下有組織

台北帝國大學醫學生的反日行動:拆下「帝國大學醫學部」的招牌

(二)學做中國人

台人自發地主動學講「北京話」 (當時還未有「國語」之稱)

(三)OSS的調查報告

美國戰情局1946.01台灣人政治意向調查:

訪問台灣20幾位不同的意見領袖(含政治人物、商界、分布於不同區域的林獻堂、陳炘等)統整出的共識:

同文同種,願歸中國統治。

現實考量,反對台灣獨立。

台人治台,反對殖民統治。

繼續投資台灣,經濟發展

ß美國有來問過台灣人想不想要獨立,台人普遍接受現實、不主張獨立建國,「西瓜偎大邊」願歸中國統治。

經由日本的建設與統治,期待中國與美國繼續投資發展,台人真的骨子裡是經濟的動物!

台人的「獨立」主張,很明顯是二二八事件後才萌生的!

(五)二二八事件前台灣前途的幾個方案

1、聯省自治,如美國

廖文毅提出,林獻堂支持

2、行憲自治

謝春木提出。但陳儀認為台灣被奴化、不能直接行憲,要再晚3年實行

3、人民民主

蔣時欽為主

4、殖民地公投獨立

廖文奎主張,依據「大西洋公約」

開始出現獨立的主張!

各派主張還在論辯中,就發生了二二八事件!

七、結論

台人菁英對何為理想國家,一直思考、有不同想像

但一致同意的是,戰後來統治的絕非理想的國家。

沒有留言:

張貼留言